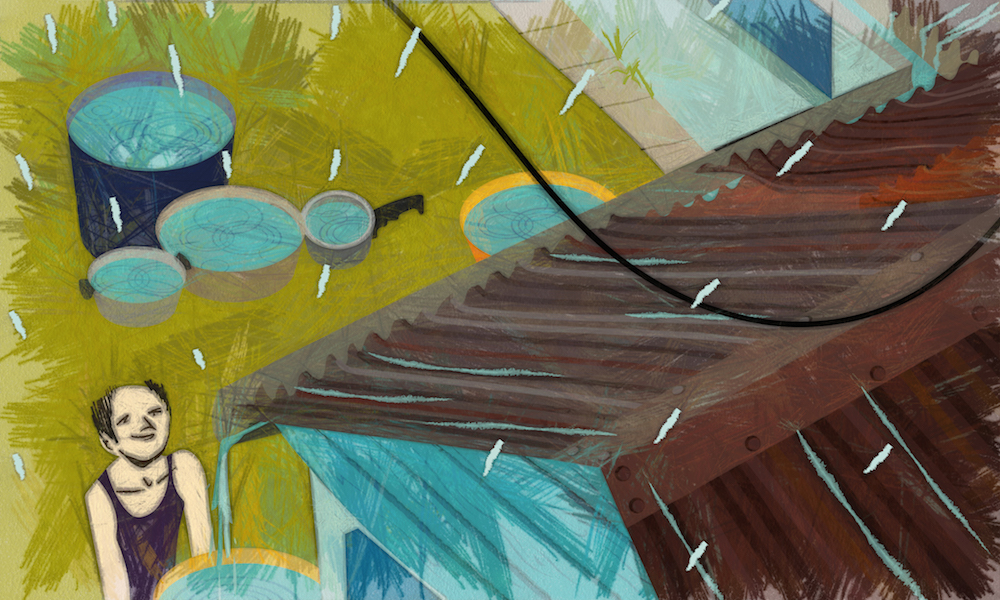

Cada vez que llueve, el agua baja por el tejado de zinc y cae en dos canaletas inclinadas hacia un mismo punto. Por lo general, el primer chorro viene sucio, cargado de excrementos de gato, ratón o paloma, por eso Jorge y su madre lo dejan correr. Luego ponen en cola todos los recipientes vacíos del baño y la cocina: cubos, tanquetas, ollas ordinarias, ollas de presión, jarros metálicos.

Mojado, descalzo y en short, Jorge va sustituyendo cada vasija por una nueva que le alcanza su madre. Cuando cesa la lluvia y se ven los pequeños depósitos uniformados a un costado del patio interior, ambos saben que al menos por dos días habrá agua para echarle al baño, limpiar la casa, bañarse y fregar.

Las canaletas ya estaban ahí cuando Jorge llegó a la casa con sus hermanos y su madre en junio de 1974. Tenía ocho años y sus padres se estaban separando. Era una vivienda de puntal alto, techo de tejas –sustituido por zinc después del huracán Sandy– y un patio interior de casi tres metros de largo que Jorge vio reducirse a la mitad de inmediato por el divorcio.

No recogieron agua de lluvia hasta el 94, cuando una fuerte crisis espació los ciclos de acueducto a cinco días, luego a siete, y la madre decidió aprovechar las bondades de aquella estructura de canaletas, construida junto con la casa a inicios del siglo XX, una época en la que ya Santiago de Cuba sobrellevaba largos períodos de sequía.

Hoy Jorge tiene 52 años, es soltero y no tiene hijos. Sus hermanos se fueron de la casa, su madre pasa los 70 y el rito de la lluvia sigue. Los ciclos de acueducto son de al menos doce días.

Hace dos años, un día muy seco de agosto, Jorge y su madre notaron que el agua del lavadero y las llaves del baño tenían corriente eléctrica. Dejaron de usar la ducha y de fregar y lavar con el grifo abierto. Jorge husmeó, sacudió unos cables, pero no encontró solución.

Días más tarde, sintió que su madre lo despertaba. Había visto un chisporroteo donde se unen la tubería del agua y el techo de zinc del patio. Jorge llamó a la Empresa Eléctrica a las cinco de la mañana y el carro tardó treinta minutos en llegar. “No tenía reportes y andaba cerca”, dijo el trabajador.

Quitaron la corriente de la casa, pero el techo y la tubería seguían electrizados. Tocaron en la puerta del vecino contiguo, quien, de mala gana, accedió a que entraran, buscaran un poco y también quitaran la energía. Aun así la tubería seguía electrizada. Fueron a una tercera casa, ya comenzaba a clarear. Le explicaron al vecino, siguieron el mismo procedimiento, sin éxito.

Jorge regresó con su madre. El electricista se encaramó en el tejado y en la semipenumbra del amanecer divisó un cable que salía desde una de las casas directamente hacia el poste de la luz pública. Bajó, lo examinó un rato, hizo algunos arreglos, dio las gracias en casa de los vecinos, y fue a decirle a Jorge: el de al lado se estaba robando la corriente de la calle, y el cable –desnudo en varios tramos– rozaba con el techo de zinc del propio vecino, que ni se enteraba, porque era la cubierta de Jorge, pegada a la de su vecino, la que transmitía la corriente a la tubería de agua.

El electricista siguió hablando ante la cara impávida de Jorge y su madre. Dijo que no haría la denuncia, que eso no le tocaba y que tendrían que ir ellos mismos a la Empresa. Había hecho un arreglo, lo mejor que pudo, pero con el roce y el tiempo el cable podía pelarse de nuevo. La madre de Jorge fue a la Empresa Eléctrica a hablar del asunto y le dijeron que “ellos no resolvían problemas entre vecinos”.

Ese mismo día se desató un aguacero. Jorge salió al patio, descalzo y sin camisa. La madre buscaba los recipientes mientras dejaban pasar el primer chorro con olor a excrementos. Jorge se miró los pies mojados, el agua cayendo desde el techo de zinc, en las canaletas de aluminio, en las paredes, corriendo por fuera de la tubería y yéndose al suelo. Se percató de que no había llovido en mucho tiempo, no recordaba cuánto. Miró a su madre, que sacaba un brazo a la lluvia para alcanzarle una olla, y ella también se quedó mirándolo con el recipiente en la mano. Jorge tomó la olla y la puso bajo el chorro, la madre le trajo el resto de las vasijas y volvió a sus quehaceres. El hijo fue llenando todos los jarros, cubos, tanquetas que pudo acumular en el patio, sin decir una palabra. Sobre sus cabezas, un cable que subía al poste de la luz de la calle se mecía con el viento de la lluvia y daba golpes tenues en el techo del vecino.

Deje un comentario